本期档案:战时托儿所孩子们的合影

年份:1939—1942年

馆藏:山东省档案馆

这张照片拍摄于抗日战争时期沂蒙山区的战时托儿所。托儿所孩子们的父母在前线英勇杀敌,沂蒙山区的妇女们担负起了照顾和抚育这些孩子的任务。

照片背后鱼水情深的感人故事,是“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”的沂蒙精神的生动写照。

1939年6月29日,八路军第一纵队司令员徐向前、政委朱瑞等率领机关人员,转移到了沂南县马牧池乡东辛庄。

跟随八路军干部来到村里的,还有他们的孩子。这些孩子长期跟随部队转战奔波,一个个面黄肌瘦。村妇救会会长王换于看着十分心疼,她找到了八路军第一纵队司令员徐向前,主动要求照料这些孩子。

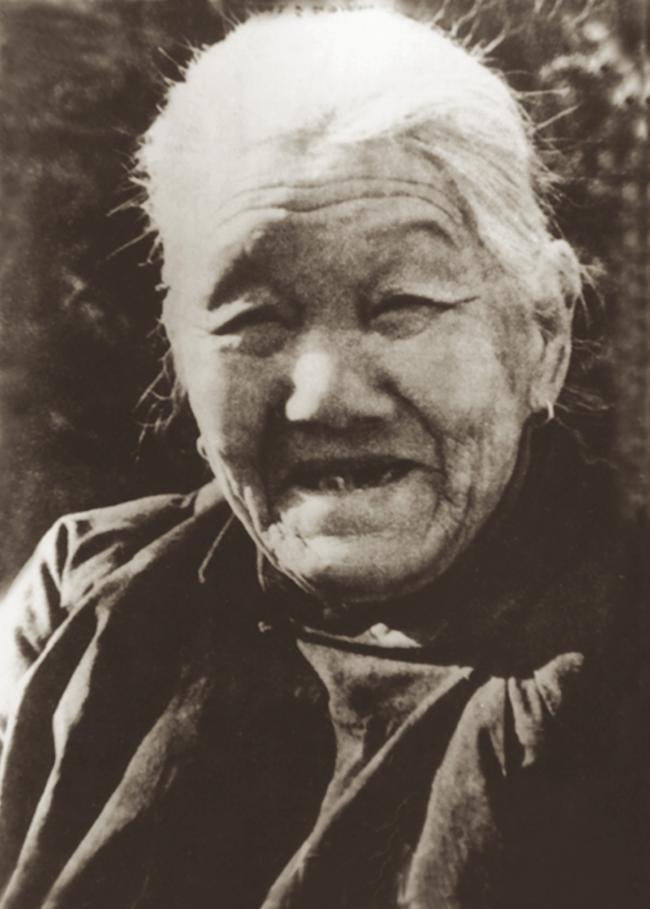

“沂蒙母亲”王换于

1939年10月,战时托儿所成立。第一批的27个孩子,最大的七八岁,最小的才出生3天。王换于挨村挨户打听,哪家有哺乳期的妇女,就把需要喂奶的孩子给她抚养,把稍大一点的孩子送到可靠的人家照料。

当时王换于的两个儿媳都还在哺乳期,她们照顾自己孩子的同时,还哺育了托儿所的7个孩子。

八路军的孩子啊,妈妈爸爸去打日本鬼子去了,咱不得好上看啊,这是应该的。

——张淑贞(王换于的儿媳)口述

1941—1942年,日军对沂蒙山区进行频繁大“扫荡”。这时托儿所的孩子已经有41个。遇到敌人“扫荡”,王换于就带着孩子躲进山洞,最长一次在洞里住了两个多月。

在环境十分恶劣的情况下,王换于率领全家全力掩护这些孩子,把仅有的粮食留给他们,她的两个儿媳把奶水也省下给托儿所年幼的孩子。在之后的3年里,王换于的4个孙子先后夭折,而托儿所的孩子们没有受到任何损失。

王换于和她的儿媳(左起:二儿媳陈洪良、王换于、大儿媳张淑珍)

沂蒙战时托儿所的孩子们

到1942年底,战时托儿所的孩子们陆续被父母和组织领走。1943年后,又有45个孩子在战时托儿所被抚养长大,最晚的到1948年才离开。

王换于因照料抚养了八路军第一纵队机关工作人员和革命烈士的近百名革命后代,被誉为“沂蒙母亲”。

小的时候,父母对我讲……你们是山东人民群众抚养大的。你们最不能忘记的是人民,尤其是不能忘了哺育你们长大的沂蒙山区的人民群众。

——罗荣桓之子罗东进口述

2003年,沂蒙母亲王换于纪念馆建成。当年战时托儿所的孩子们一批批回到这里,泪流满面地喊着“娘”,长跪在王换于的塑像前。

抗日战争时期,沂蒙山区涌现出一批妇女英雄群体,她们送子参军、送夫支前,缝军衣、做军鞋,舍生忘死救伤员,不遗余力抚养革命后代,被誉为“沂蒙红嫂”“沂蒙母亲”。她们用朴实无私的行动,生动诠释了伟大的沂蒙精神。