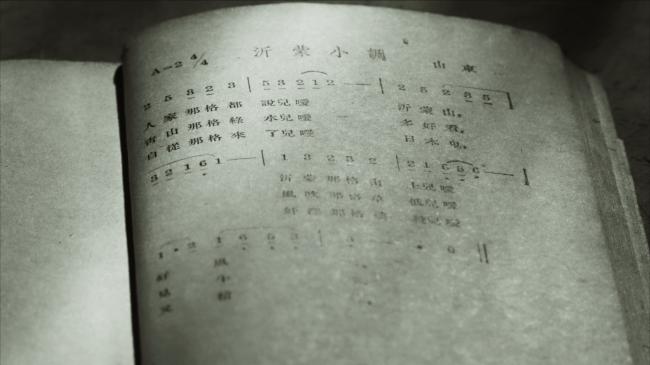

本期档案:《沂蒙小调》印刷版

年份:1949年

馆藏:山东省档案馆

1949年出版的《民歌集》中收录的《沂蒙小调》,是迄今发现最早的《沂蒙山小调》印刷版。这首《沂蒙山小调》没有提及词曲作者,歌词也只有3段。

这首抗战时期诞生于沂蒙山抗日根据地的歌曲,最早叫《反对“黄沙会”》,原歌词共8段。

1940年1月,奉命转战山东的中国人民抗日军政大学一分校1300多人抵达沂南县孙祖、张庄一带,30多名文工团团员进驻蒙山望海楼山下的白石屋村。

1940年春中国人民抗日军政大学一分校文工团合影

此时,刚刚建立不久的沂蒙山抗日根据地面临着日伪军“扫荡”,以及国民党顽固派支持的“黄沙会”的双重威胁。

当时在费县北马头崖地区,地处深山老林,当地恶霸地主勾结国民党残匪,以抗日为名,搞起了封建会道门“黄沙会”,设神坛,造谣惑众,并称只要入了会烧香拜神,鬼子来了,八路军来了都可刀枪不入,欺骗群众。

——阮若珊《在战斗中成长》

黄沙会头子刘乃林裹胁上百名群众上山,强迫他们拿枪和我军对抗。

——张鸿树《好政委刘惠东》

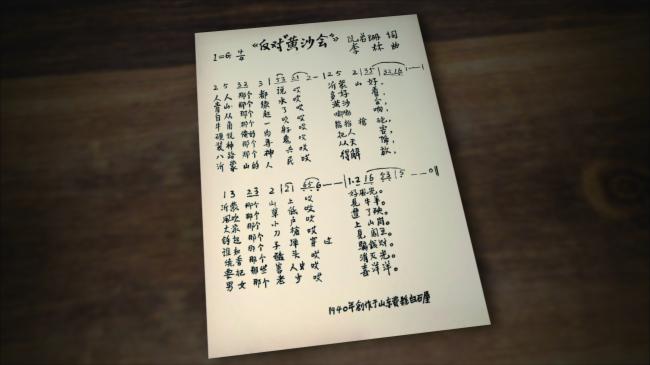

中共中央山东分局决定扫除“黄沙会”。1940年6月,受文工团团长袁成隆指派,19岁的阮若珊与23岁的李林接到了一项任务——配合扫除“黄沙会”写一首歌。

115师战士剧社和抗大一分校文工团、山东分局姊妹剧社部分人员合影(前排左二为阮若珊,右一为李林)

这对革命恋人,在白石屋村一间茅屋中,以门板为桌、石块为凳,在油灯下连夜创作出了《反对“黄沙会”》。

歌词共8段,前2段唱沂蒙山的好风光,后6段揭露“黄沙会”的罪行。

《反对“黄沙会”》曲谱

李林根据山东、河北一带流传的民间曲加工谱成,曲调优美,富有山东人的情趣……

——阮若珊《在战斗中成长》

文工团员们走村串户教唱,当群众听到“装神弄鬼把人害,烧香磕头骗钱财,八路神兵从天降,要把害人虫消灭光”时,纷纷觉醒,开始抵制“黄沙会”。

当月,八路军山东纵队经过激战,彻底击溃了“黄沙会”。

8月1日,阮若珊在庆功会上唱起了这首歌,根据地人民深受感染,很多人当场报名参军。

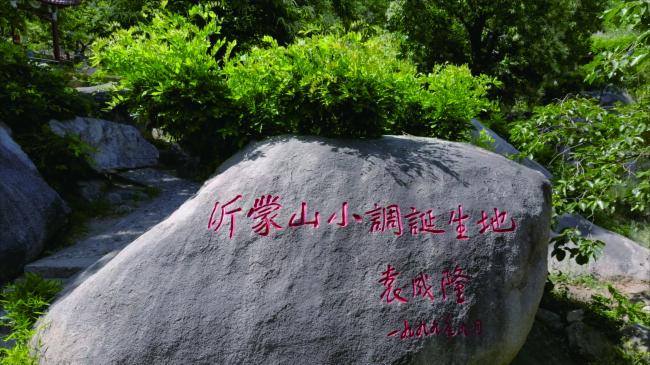

《沂蒙山小调》诞生地巨石碑

随着革命形势的变化,阮若珊和李林保留了前两段歌词,将反对“黄沙会”的段落改为抗日的内容,并将歌曲更名为《沂蒙小调》,这首歌也被越来越多的人传唱。

1953年,山东军区文工团重新修改词曲,并续加了两段歌词,将抗日主题改为歌颂家乡的主题,形成了现在人们耳熟能详的《沂蒙山小调》。

80多年来,《沂蒙山小调》久唱不衰。这首诞生于战火中的优美歌曲,既是革命历史的音乐记录,也是当代弘扬红色文化的重要载体。